Unwetter mit Starkregen – wie das Schwammstadt-Konzept vor Überflutung schützen kann

Starkregen trifft auch Großstädte immer häufiger und härter. Innerhalb kurzer Zeit fallen enorme Wassermengen, die Straßen überfluten, Keller volllaufen lassen und den Verkehr lahmlegen. Mit welchen städtebaulichen Maßnahmen Metropolen auf die neue Klimarealität reagieren können, zeigt dieser Bericht.

Durch den Klimawandel wird Starkregen immer öfter auch deutsche Städte überfluten. Das bedroht Menschenleben und der Schaden kann Milliarden Euro kosten. Das konstatiert auch die vom Umweltbundesamt erstellte „Klimawirkungs- und Risikoanalyse 2021 für Deutschland“. Demnach besteht überall „in Deutschland ein Risiko, dass extreme Starkniederschläge auftreten können. „Vermehrte Starkregenereignisse lassen vermehrte Überlastungen der Kanalnetze und Kläranlagen erwarten.“ Wichtigste Risikofaktor für Überflutung in Städten ist die Versiegelungsquote bzw. Bebauungsdichte. Je mehr Flächen zugebaut, -betoniert und -asphaltiert sind, desto höher die Überschwemmungsgefahr bei Starkregen, wenn die Kanalisation kapitulieren muss.

Bodenversiegelung in den Städten

Die zehn größten Städte nach Versiegelungsgrad

|

Großstadt |

Versiegelungsgrad |

Einwohner in Mio |

|---|---|---|

|

Frankfurt a. M. |

56,86% |

0,77 |

|

Düsseldorf |

54,51% |

0,59 |

|

Stuttgart |

53,57% |

0,61 |

|

Köln |

51,70% |

1,08 |

|

München |

49,93% |

1,51 |

|

Dortmund |

47,80% |

0,59 |

|

Essen |

47,28% |

0,58 |

|

Leipzig |

51,14% |

0,62 |

|

Berlin |

46,79% |

3,78 |

|

Hamburg |

44,91% |

1,91 |

Bei diesen und weiteren Städten besteht also Handlungsbedarf in punkto Starkregen. Üblicherweise wird Regenwasser zunächst über Abflüsse wie Gullys in die Kanalisation geführt. Bei heftigen Regenmengen kann das Kanalsystem überfordert sein. Betrachten wir zunächst den Aspekt, auf welche Kapazitäten Kanalsysteme ausgelegt sind.

Kanalisation – welche Regenmengen können bewältigt werden

Auch wenn die Situation in deutschen Großstädten nicht ganz einheitlich ist, sind die Kanalisationskapazitäten in vielen Städten auf Niederschlagsmengen von 25-30 l/m² und Stunde bemessen. Dieser Bereich entspricht etwa der Starkregen-Stufe 3 und ist das oberste sichere Niveau ohne Überlastung.

Doch diese Schwelle wird heute öfters als früher überschritten (siehe OOWV/einfach heimat). Beispiel Nürnberg: Der starke Regenfall am Donnerstag, 17. August 2023, war in Nürnberg mit bis zu 85 l/m² in zwei Stunden das stärkste je in Nürnberg gemessene Regenereignis. Auf dem Starkregenindex SRI erreichte der Regenschauer mit 12 den höchsten Wert in der Kategorie Extremer Starkregen sowie auf der Skala generell. Von extremem Starkregen spricht der Deutsche Wetterdienst ab einer Niederschlagsmenge von mehr als 40 l/m² in einer Stunde.  Über die Folgen berichtete die Süddeutsche Zeitung: Viele Keller und Tiefgaragen seien vollgelaufen, in Unterführungen seien Autos im Wasser stehengeblieben und Insassen eingeschlossen gewesen, berichtete ein Polizeisprecher am Abend. Ein Feuerwehrsprecher ergänzte, die Menschen hätten sich über die Fenster der Autos aber selbst befreien können. Betroffene standen teilweise bis zur Brust im Wasser. Helfer mussten mit Gummibooten in die Unterführungen paddeln.

Über die Folgen berichtete die Süddeutsche Zeitung: Viele Keller und Tiefgaragen seien vollgelaufen, in Unterführungen seien Autos im Wasser stehengeblieben und Insassen eingeschlossen gewesen, berichtete ein Polizeisprecher am Abend. Ein Feuerwehrsprecher ergänzte, die Menschen hätten sich über die Fenster der Autos aber selbst befreien können. Betroffene standen teilweise bis zur Brust im Wasser. Helfer mussten mit Gummibooten in die Unterführungen paddeln.

Kanalnetze kaum erweiterbar – da zu teuer

Für solche Extremereignisse ist ein vollständiger Schutz per Kanalnetz technisch und wirtschaftlich kaum umsetzbar. Denn um einen Starkregen auffangen zu können, müsse ein Kanalnetz rund 30 mal größer sein, als man es zu „normalen" Zeiten braucht.

Für solche Extremereignisse (>?60?l/m²/h) ist ein vollständiger Schutz per Kanalnetz technisch und wirtschaftlich kaum umsetzbar. Denn um einen Starkregen auffangen zu können, müsse ein Kanalnetz rund 30 mal größer sein, als man es zu „normalen" Zeiten braucht. Kapazitätserweiterungen von Kanalsystemen sind extrem teuer und daher kaum realisierbar. betonen Experten vom IKT (Institut für unterirdische Infrastruktur) und der DWA. Das kann also nicht die Lösung sein.

Sanierungskosten des bestehenden Kanalnetzes

Schon das bestehende Kanalnetz muss in Teilen ständig repariert und saniert werden. Stefan Bröker, Diplom-Volkswirt der DWA (Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V." in Bad Honnef) referiert in einem Interview mit der Deutschen Welle: Vom öffentlichen Abwassernetz, das rund 600.000 km lang ist, seien "18,7 Prozent kurz- und mittelfristig sanierungsbedürftig. Wenn man aus den Kosten für Sanierung bis Erneuerung einen Mittelwert bildet, kommt man auf gut 700 Euro pro Kanalmeter - bezogen auf die kurz- bis mittelfristig zu sanierenden Kanalhalterungen also rund 80 Milliarden Euro." Aber das seien nur ungefähre Größenordnungen. Ein darüber hinaus gehender Aus- oder Neubau wegen Starkregen wird also nicht finanzierbar sein. Dies auch angesichts des Finanzierungsbedarfs aller Brücken, der allein schon geschätzt mit knapp 100 Milliarden zu Buche schlagen wird (Quelle: T&E ). Hier müssen andere städtebaulichen Maßnahmen Abhilfe schaffen.

Es geht darum, das Kanalnetz vor Überlastung zu bewahren. Das gelingt prinzipiell durch zwei Methoden: An das Kanalsystem angeschlossene, punktuelle Wasserrückhaltesysteme wie unterirdische Speicher sowie durch oberirdische Retention, also Schwammstadt-Ansätze, die das Regenwasser aufnehmen und verzögert versickern lassen ohne das Kanalnetz zu belasten.

Regenwasserrückhaltebecken als zeitlicher Puffer

Viele Städte waren in der jüngeren Vergangenheit nicht untätig, um Stadtüberflutungen abzuwehren. Große, unterirdische Rückhaltebecken speichern Regenwasser und entlasten das Kanalnetz als eine Art zeitlicher Puffer. Damit wird bei Starkregen ein Überstau verhindert, bei dem Kanalwasser an die Oberfläche austritt.

Beispiel Hamburg: Modernisierung und Ausbau der Abwasserkanäle mit Speichern kann rund 9000 Kubilmeter mehr Wasser fassen.

Beispiel Berlin: So haben die Berliner Wasserbetriebe im Schönefelder Ortsteil Waßmannsdorf einen „Mischwasserspeicher von den Ausmaßen eines Ikea-Kaufhauses errichtet“ berichtet der Tagesspiegel. Mit einem Volumen von 50.000 Kubikmetern dient vor allem der Starkregenvorsorge.

Ein zweiter wird im Wandlitzer Ortsteil Schönerlinde wurde gerade fertiggestellt, mit 40.000 Kubikmetern Fassungsvermögen fast ebenso groß. Dazu kommt der 564 Meter lange „Stauraum-Kanal“ unter dem Berliner Mauerpark. All diese Speicher sollen als „Wasser-Parkplätze“ fungieren, um ein Überlaufen der innerstädtischen Mischwasserkanäle in Spree und Panke zu verhindern. Im ganzen Stadtgebiet entstehen solche Pufferspeicher mit einem Gesamtvolumen von 300.000 Kubikmetern. Angeschlossen an Klärwerke werden so auch Schadstoffe oder Mikroplastik herausgefiltert.

Europas größtes Wasserrückhaltebecken ist in München

Beispiel München: München gehört zu regenreichsten Städten Deutschlands. Die Stadtentwässerung hat mit immerhin 13 strategisch verteilten Rückhalteeinrichtungen vorgesorgt. Verbunden mit dem Kanalnetz sollen sie die Wassermassen bei Starkregen zwischenspeichern und später wieder kontrolliert ins Kanalnetz rückeinspeisen. Die mit damaligen Gesamtkosten von 47 Millionen teure und größte Anlage liegt im Münchner Westen unter dem Hirschgarten (angeblich der größte Biergarten der Welt).

Der Tiefbau besteht aus vier Becken, die nacheinander volllaufen können. Die gewaltige Maße betragen 210 mal 37 Meter, platzsparend untergebracht in zwei Stockwerken. Die 13 Münchner Rückhalteeinrichtungen haben eine Gesamtkapazität von insgesamt 700.000 Kubikmeter, damit ließe sich ein Fußballfeld mit etwa 70 Meter Höhe fluten. Die Rückeinspeisung des Hirschgarten-Rückhaltebeckens ins höher gelegene Kanalnetz erfolgt übrigens über Pumpen.

Der Tiefbau besteht aus vier Becken, die nacheinander volllaufen können. Die gewaltige Maße betragen 210 mal 37 Meter, platzsparend untergebracht in zwei Stockwerken. Die 13 Münchner Rückhalteeinrichtungen haben eine Gesamtkapazität von insgesamt 700.000 Kubikmeter, damit ließe sich ein Fußballfeld mit etwa 70 Meter Höhe fluten. Die Rückeinspeisung des Hirschgarten-Rückhaltebeckens ins höher gelegene Kanalnetz erfolgt übrigens über Pumpen.

Generell sind punktuelle Rückhaltebecken kostengüstiger zu erstellen als das Kanalnetz insgesamt zu erweitern. Zudem helfen intelligente Regelungssysteme bzw. Regelklappen, Kanäle flexibel zu entlasten und Abläufe zu optimieren. Dennoch sind die Kapazitäten von Wasserrückhaltebecken begrenzt, sie können gewaltige Himmelsfluten nur zwischenspeichern. Sintflutartige Regengüsse können aber auch die Zwischenspeicher zeitlich und mengenmäßig überfordern. Karsten Specht, Vizepräsident beim Verband kommunaler Unternehmen (VKU), gibt in einem Spiegel-Interview auch zu bedenken, dass eine höhere Abfluss-Kapazität bei heftigem Starkregen nur teilweise helfen kann. Durch die hohen Fließgeschwindigkeiten von Sturzbächen auf den Straßen strömt das Wasser einfach über die Gullydeckel hinweg und fließt dort gar nicht erst ab. Ziel muss es also sein, dass die Regenmengen schon vorher gepuffert werden, bevor sie ins Kanalnetz gelangen. Dies ermöglichen die vielfältigen Maßnahmen des Schwammstadtkonzeptes.

Das Schwammstadtkonzept – ein Bündel von Maßnahmen

Das Schwammstadt-Konzept zielt darauf ab, Regenwasser dort aufnehmen, wo es fällt und vor Ort zu speichern und bei Bedarf wieder abzugeben. Ähnlich wie ein Schwamm. Das vor Ort zwischengespeicherte Regenwasser entlastet die Kanalisation und hilft so Überflutungen zu vermeiden. Zusatznutzen ist die Kühlung der Stadt durch die verzögerte Abgabe des Wassers bei folgenden Hitzeperioden. Fachleute nennen das „Regenbewirtschaftung“. Das Schwammstadtkonzept besteht aus vielen Puzzleteilen. Eingeteilt wird die Regenwasserbewirtschaftung in drei Bausteine: grüne, blaue und graue Infrastruktur.

Schwammstadtkonzept – die drei Infrastrukturmaßnahmen

|

Infrastrukturtyp |

Beschreibung |

Konkrete Maßnahmen |

|

|

Naturnahe Elemente, die Regenwasser aufnehmen, speichern und verdunsten. |

Dachbegrünung, Fassadenbegrünung, Stadtbäume, Grünflächen, Regen- und Versickerungsmulden. |

|

|

Offene Wasserflächen und Systeme zur Rückhaltung, Speicherung und langsamen Ableitung von Regenwasser. |

Regenwasserspeicher, Zisternen, künstliche Teiche, offene Wassergräben, Renaturierung von Flüssen. |

|

|

Technische Bauwerke zur Regenwasserbewirtschaftung. |

Rigolen, unterirdische Rückhaltebecken, optimierte Kanalisation, Regenwasserpumpwerke. |

Von einfacher Dachbegrünung zu Retensionsdächern

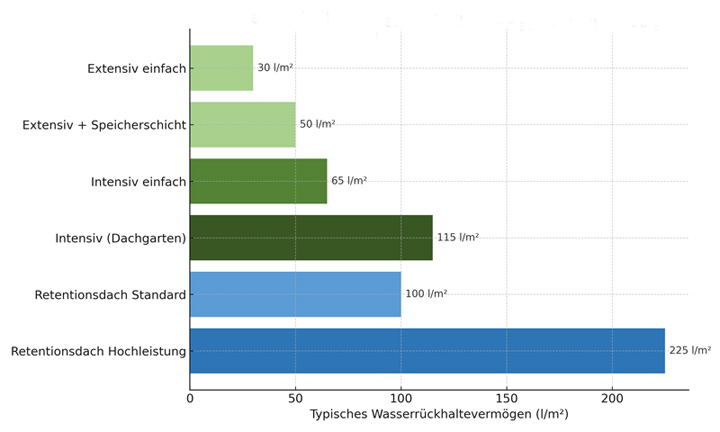

Dachbegrünungen (grüne Infrastruktur) gibt es in vielen Varianten – vom schlichten, pflegeleichten Sedumdach bis hin zum üppigen Dachgarten mit Sträuchern, Sitzplätzen und kleinen Bäumen. Auch für Spezialfälle haben die Anbieter Lösungen parat, zum Beispiel für Tiefgaragenbegrünung, die vom Gewicht etwas üppiger ausfallen darf, bis zum Urban Farming, für den Obst- und Gemüseanbau am Dach.

Je nach Aufbau unterscheiden sich Dachbegrünungen nicht nur optisch, sondern auch in ihrem Gewicht, Pflegeaufwand und vor allem in ihrer ökologischen Wirkung. Während einfache extensive Begrünungen vor allem Hitze dämpfen und ein Basismaß an Wasser speichern, können aufwendige Retentionsdächer enorme Regenmengen zurückhalten und so aktiv zum Hochwasserschutz beitragen.

können aufwendige Retentionsdächer enorme Regenmengen zurückhalten und so aktiv zum Hochwasserschutz beitragen.

Bei gesättigter Regenlast sind Retensionsdächer jedoch sehr schwer. Stets muss bei einer (nachträglichen) Begrünung die (Dach-)Statik im Blick behalten werden.

Neubauten können diesen Aspekt von vorneherein berücksichtigen. Dachbegrünung, vor allem Retensionsdächer mit extensiver wie intesiver Begrünung zählen zu den effektivsten Maßnahmen der Regenrückhaltung. Vor allem dann, wenn der Regenabfluss in den Untergrund geleitet wird (oder in Zwischenspeicher wie Rigolen) und nicht ins Kanalnetz gelangt. Die verschiedenen Begrünungstypen verfügen über unterschiedliche Vermögen Wasser zu speichen.

Nach KI-Recherche ergibt sich etwas global betrachtet ein Ranking im Wasserrückhaltevermögen.

Wasserrückhaltevermögen verschiedener Gründachtypen

Bei der Planung von Gebäuden kann die Art der Dachbegrünung von vorneherein mit berücksichtigt werden. Das Wasserrückhaltevermögen zahlt sich aus durch geringere Abwassergebühren. Das Rückhaltevermögen am Dach wird von den Abwasserbetrieben berücksichtigt.

Zunehmende Verbreitung finden Kombinationen aus Dachbegrünung und Solaranlagen. Auch dabei gibt es sehr unterschiedliche Typen. Die Solarmodule lassen sich auch nachträglich dazubauen. Je nach (einstellbarem) Neigungswinkel verschatten sie die Begrünung kaum.

Planung und Ausführung von Dachbegrünungen übernehmen Fachbetriebe. Neben vielen lokalen Firmen sind die drei größten Dienstleister ZinCo GmbH, Paul Bauder GmbH & Co. KG und die europaweit tätige Optigrün International AG.

Genereller Vorteil der Dachbegrünung ist, dass sie der Verkehrsinfrastruktur keinen Platz wegnimmt. Den gleichen Vorteil bietet übrigens eine Fassadenbegrünung. Sozusagen die vertikale Variante der Dachbegrünung. Über die Möglichkeiten und Wirkungen von Fassadenbegrünungen haben wir bereits ausführlich berichtet.

Regenwasserversickerung durch Entsiegelung

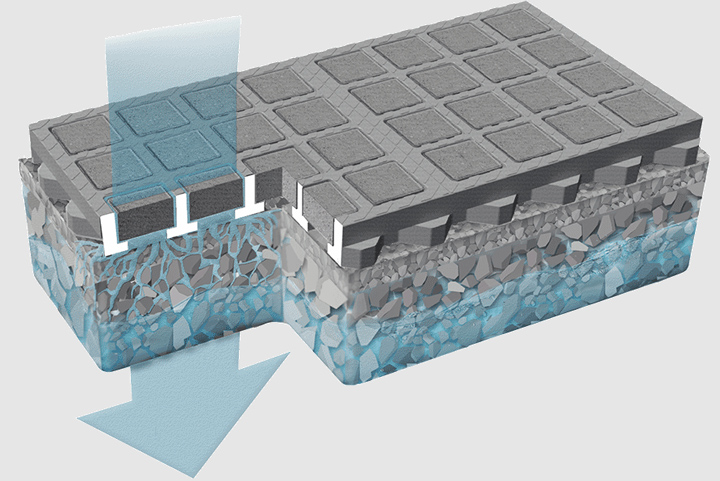

Je mehr unversiegelte - also offene Grün- oder Wasserflächen - eine Stadt bereit hält, desto mehr ist sie Schwammstadt. Viele städtische Flächen könnten ohne Nachteile (wie Parkplatzverlust) entsiegelt werden. Es muss nicht immer der Schlachtruf ertönen „reißt die Straßen auf und pflanzt Bäume“. Denn die Industrie hält ausgeklügelte Lösungen bereit, die die bestehende Infrastruktur schont. Beispielsweise bietet die Firma Hübner-Lee ein wasserdurchlästiges Pflaster namens TTE2 an. Es besteht aus recyceltem Kuststoff und ist als Fahrbahn auch durch LKWs belastbar.

Die Durchlässigkeit liegt nach Firmenangabe um das Hundert- bis Tausendfache über der von üblichen versickerungsfähigen Pflastersteinen. Zusätzliche Entwässerungsmaßnahmen sowie die Regenwassergebühr entfallen. Belastbar ist das System, weil die Verbundplatten eine flächige Lastverteilung erzeugen. Zusammen mit grobporigen Schottergemischen als Unterbau wird die Versickerungsfähigkeit des Bodens erhalten. So kombiniert das System die Tragfähigkeit mit einer hohen Speicherkapazität durch einen rigolenartigen Unterbau. Die Speicherkapazität des TTE PFLASTER 2 beträgt mehr als 100l/m². Die Wassermengen bei extreme Regenereignissen können auch bei schlecht durchlässigen Böden zwischengespeichert werden und versickern dann zeitverzögert in den Untergrund. Es gibt auch eine begrünte variante. typischer Einsatz zum Beipiel auf Parkplätzen.

Rigolen – unterirdische Speicher brechen Flutspitzen

Der Begriff Rigole ist nicht so geläufig. Es handelt sich meist um unterirdische Bauwerke zur Versickerung, Speicherung oder Ableitung von Regenwasser. Es gibt auch oberirdische Rigolen, in der Regel Mulden, deren Boden mit Kies oder

Lava aufgefüllt ist. In diesen offenen Rigolen versickert das Regenwasser relativ schnell. Deren Erstellung ist eher kostengünstig, die Fläche ist dann aber nicht mehr anderweitig nutzbar und die Pflege aufwendig.

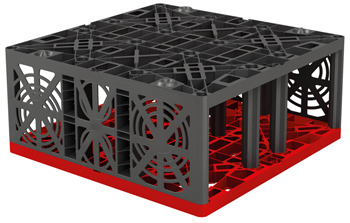

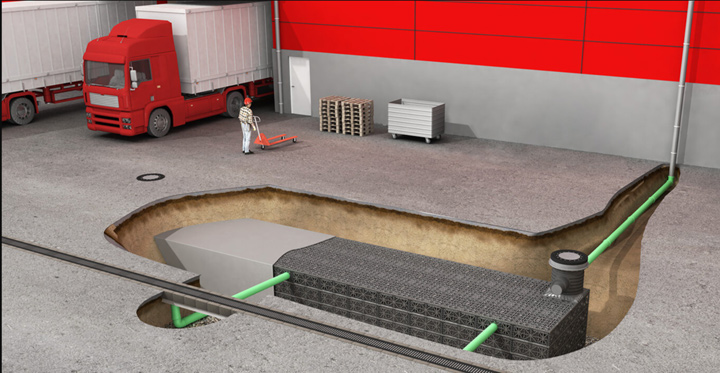

Für die städtischer Infrastruktur kommen eher geschlossene Rigolen in Frage. Sie bestehen aus einem unterirdischen Füllkörper oder Tank (statt Kies) mit offenem Boden. Das Regenwasser von Dächern und oder anderen versiegelten Flächen wird über Rohre eingeleitet. Dort staut es sich im weitgehend hohlen Füllkörper, versickert dann aber allmählich im Erdreich. So gesehen sind Rigolen nichts anderes als Platzhalter für das Wasser, ähnlich Eiswürfelbehälter im Kühlschrank. Unterirdische Rigolen können problemlos wieder mit Rasen bedeckt werden oder sind je nach Ausführung auch befahrbar.

BILD BU: Mehrlagige Füllkörperrigolen mit Rohrzuleitung vom Dach sowie Zuleitung von Regenrinnen speichern große Wassermengen, die zeitversetzt abgegeben werden. Je nach Ausführung auch mit LKW befahrbar. Quelle: graf.info/de

BILD BU: Mehrlagige Füllkörperrigolen mit Rohrzuleitung vom Dach sowie Zuleitung von Regenrinnen speichern große Wassermengen, die zeitversetzt abgegeben werden. Je nach Ausführung auch mit LKW befahrbar. Quelle: graf.info/de

Rigolen sind dezentrale Maßnahmen der Regenwasserbewirtschaftung und nicht ans Kanalnetz angeschlossen. Die belastbaren Kunststoffkörper werden meist aus recycelten Kunststoff hergestellt und sind vergleichsweise preisgünstig. Sie können mehrlagig verlegt werden. Was dabei Probleme machen kann, ist sind ein hoher Grundwasserstand oder unzureichende Filterwirkung des Bodens darüber.

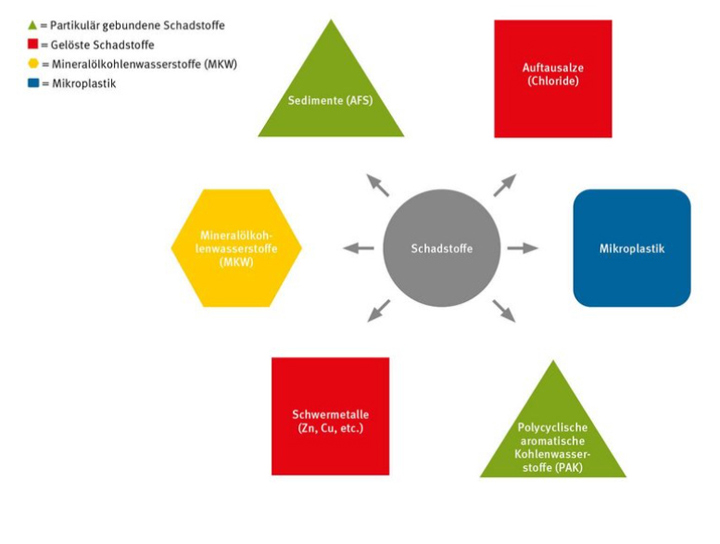

Problem: Schadstoffe im Regenwasser

Schadstoffe im Regenwasser können ein ernsthaftes Problem werden. Reifenabrieb, Mikroplastik, Mineralölkohlenwasserstoffe, Schwermetalle – um nur einige zu nennen.

Beim Versickern filtert der Boden die Schadstoffe aus. Auch nicht gerade ideal, aber zumindest gelangen die Stoffe (erstmal) nicht ins Grundwasser. Je nach Fläche und Regenmenge werden verschiedene Schadstoffe mit dem Niederschlagswasser abtransportiert. Bei hoher Belastung kann von der Konzentration in Rigolen eine Gefährdung ausgehen. Hier müssen bestehende Gesetze beachtet werden. Aber auch für das Schadstoffproblem hat die Industrie Lösungen parat.

Beim Versickern filtert der Boden die Schadstoffe aus. Auch nicht gerade ideal, aber zumindest gelangen die Stoffe (erstmal) nicht ins Grundwasser. Je nach Fläche und Regenmenge werden verschiedene Schadstoffe mit dem Niederschlagswasser abtransportiert. Bei hoher Belastung kann von der Konzentration in Rigolen eine Gefährdung ausgehen. Hier müssen bestehende Gesetze beachtet werden. Aber auch für das Schadstoffproblem hat die Industrie Lösungen parat.

Regenwasserreinigung mit unterschiedlichen Methoden

Für die Reinigung des belasteten Regenwassers gibt es länderspezifische Vorschriften. Die Hersteller bieten Behandlungsanlagen mit unterschiedlichen Wirkmechanismen an.

Bei höheren Anforderungen werden beispielsweise Substratfiltersysteme verwendet. Bevor das Regenwasser die Rigole erreicht, durchläuft es einen Filtertank in dem sich schwerere Schadstoffe am Boden absetzen und gelöste von einem Substratfilfilter abgeschieden werden. Der Tank ist über einen Zugang revisionierbar, das heißt, er ist zu reinigen und das Filtersystem (Kartuschen oder Filtersäcke) austauschbar.

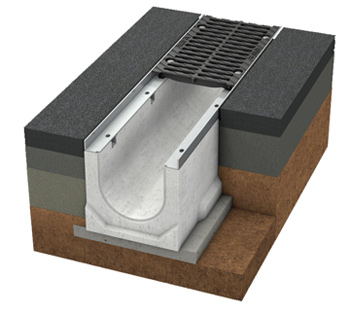

Flächen entwässern über Rinnen und Linien

Versiegelte Flächen müssen bei Regen entwässert werden. Abgesehen von den üblichen Gullys am Straßenrand gibt es weitere Methoden um Regenfluten abzuleiten. Eine vergleichsweise unauffälige, kostengünstige aber wirksame Sammelmethode sind Entwässerungsrinnen, auch Linienentwässerung genannt. Die Verlegung kommt meist ohne großen Aushub und Erdbewegungen zustande.

Die schmale Rinnen, sammeln das anfallende Oberflächenwasser von Straßen oder Plätzen entlang ihrer gesamten Länge. Darüber liegen Abdeckroste, die Schmutz zurückhalten und gleichzeitig begeh- oder befahrbar sind.  Auch auf Flugplätzen kommen hochbelastbare Entwäserungsrinnen zum Einsatz. Abgeleitet wird das Wasser in Versickerungskästen, Rigolen, Zisternen oder Versickerungsmulden – möglichst aber nicht ins Kanalnetz. Ein besonders reichhaltiges Programm an Entwässerungsrinnen für nahezu alle Anwendungsfälle bietet u.a. die Firma Birco. Neben konventionellen Rinnen, die ein minimales Gefälle benötigen und daher in der Länge begrenzt sind hat Birco Spezialrinnen im Programm,

Auch auf Flugplätzen kommen hochbelastbare Entwäserungsrinnen zum Einsatz. Abgeleitet wird das Wasser in Versickerungskästen, Rigolen, Zisternen oder Versickerungsmulden – möglichst aber nicht ins Kanalnetz. Ein besonders reichhaltiges Programm an Entwässerungsrinnen für nahezu alle Anwendungsfälle bietet u.a. die Firma Birco. Neben konventionellen Rinnen, die ein minimales Gefälle benötigen und daher in der Länge begrenzt sind hat Birco Spezialrinnen im Programm,  zur dezentralen Niederschlagswasserbehandlung. Mit Rinnensträngen von bis zu mehreren 100 Metern Länge, kommt es bei Kommunen, Gewerbebetrieben und in der Industrie zum Einsatz. Varianten mit einem modularen Filtersystem (BIRCOpur) reinigen Regenwasser von Stoffen aus Abrieb, Verbrennung und Auswaschung zu etwa 70 Prozent.

zur dezentralen Niederschlagswasserbehandlung. Mit Rinnensträngen von bis zu mehreren 100 Metern Länge, kommt es bei Kommunen, Gewerbebetrieben und in der Industrie zum Einsatz. Varianten mit einem modularen Filtersystem (BIRCOpur) reinigen Regenwasser von Stoffen aus Abrieb, Verbrennung und Auswaschung zu etwa 70 Prozent.

Das eingesetzte Filtergranulat zeichnet sich unter anderem durch eine hohe Bindung aus dem Wasser gelöster Schwermetalle und Rückhalt von Feinpartikeln aus. Es ist nicht nur dauerhaft zuverässig, sondern auch wartungsfreundlich und erfüllt die strengen Anforderungen der DWA-A102. Nach Aussagen von Birco sind die Sedimentboxen bei Erschöpfung leicht austauschbar, was aber nur alle 10 Jahre erforderlich sein dürfte.

Mindestens 20 m² vollversiegelte Fläche können je Laufmeter entwässert werden. Mit der Ergänzung "BIRCOpur direct" besteht die Option der Direktversickerung. Anpassbare, vertikale Bohrungen ermöglichen nach dem Reinigungsprozess des Niederschlagswassers eine unmittelbare Versickerung durch die Rinnenunterseite; eine platzsparende Einleitung ins Grundwasser bei niedrigen Einbaukosten.

Die Rinnen sind auch in bogenförmiger bzw. radialer Ausführung erhältlich, womit sie sich architektonischen Gegebenheiten anpassen können. Jeweils stehen verschiedene Nennweiten zur Anpasssung der Wassermengenableitung zur Verfügung. Ein wirklich erschöpfendes System.

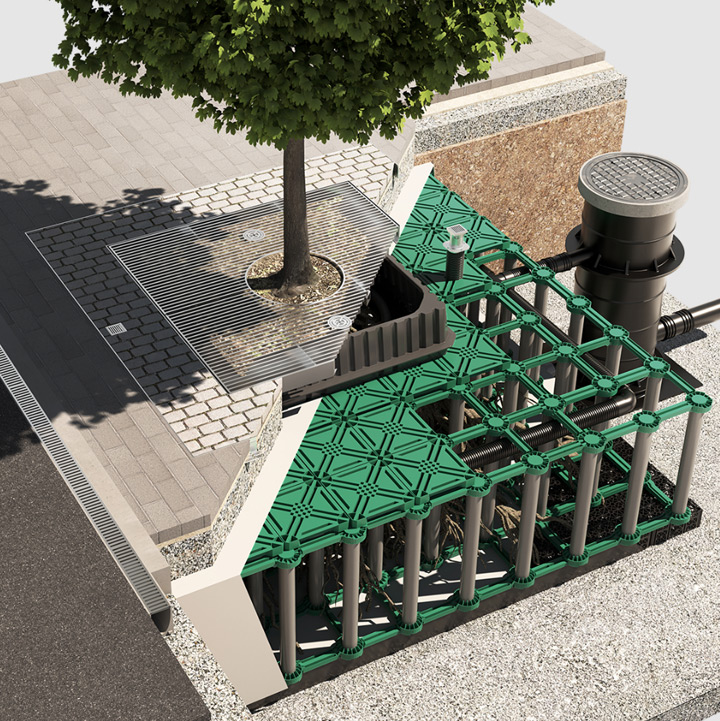

Baum-Rigolen – klimaresiliente Stadtbegrünung

Eine Spezialanwendung von Rigolen sind die Baumrigolen. Gegenüber typischen Straßenrandbäumen oder Stadtbäumen in versiegelten Flächen sind Baumrigolen weiter reichende Systeme. Baumrigolen kombinieren die Entwässerung von Oberflächen mit der Bewässerung von Baumstandorten.

Niederschlagswasser wird in die Baumgrube geleitet, entlastet dadurch das Kanalnetz. Gleichzeitig kommt das Wasser den Bäumen zugute. Durch die Speicherung des Regenwassers in der Rigole, wird der Baum über längere Zeit bewässert, ohne dass die Wurzeln im Wasser „ertrinken“. Dadurch entsteht ein nachhaltiger Wasserrückhalt direkt im Baumstandort. Einige Unternehmen haben sich auf das Anlegen von Baumrigolen spezialisiert. Unter anderem die Firma Greenleaf in Reichshof-Hunsheim, eine Autostunde von Köln entfernt.

Eines der beispielgebenden Referenzprojekte von Greenleaf ist die stark frequentierte Sendlinger Straße in München. Zuvor stark versiegelt wurde dort die Fußgängerzone im Rahmen einer städtischen Umgestaltungsmaßnahme begrünt. Ziel war es, die Aufenthaltsqualität in der Fußgängerzone zu verbessern und die Bedingungen für Stadtbäume nachhaltig zu optimieren. Dafür kamen das RootSpace Wurzelkammersystem zur strukturellen Bodenvorbereitung, das ArborVent-System zur Tiefenbelüftung sowie die Aland Baumscheibenabdeckung zum Einsatz. Diese Kombination schafft optimale Voraussetzungen für gesunde Baumstandorte im urbanen Raum. Baumrigolen zu erstellen ist verhältnismäßig aufwendig, aber langfristig auch nachhaltig.

Punktentwässerung – die kleine Lösung für Sparhaushalte

Wie der Name schon vermuten lässt, wird das Oberflächenwasser an einzelnen Punkten abgeleitet und nicht entlang einer Rinne. Die Entwässerungsleistung ist daher entsprechend geringer. Von der Einlaufstelle der Punktentwässerung wird das Wasser über über (Fall-) Rohre in eine Rigole, Versickerungsanlage oder Zisterne, aber möglichst nicht in die die Kanalisation geleitet. Voraussetzung ist eine entsprechend (leicht) geneigte Oberfläche, die das Wasser zu den Einlaufpunkten führt. Typische Anwendung sind Straßen mit Gefälle, Hof- und Parkplatzflächen.

Vorteile der Punktentwässerung: Einfach, kostengünstig, wenige Bauteile;.

Nachteile: bei Starkregen Gefahr von Überlastung, da nur wenige Punkte das gesamte Wasser aufnehmen müssen, anfällig für Verstopfung (Blätter, Schmutz im Gully).

Spezialfall Grüne Gullys – einfach und günstig

Gullys zählen eigentlich zur Punktentwässerung. Aber das Berliner Grünflächenamt Mitte hat mit den Grünen Gullys eine erweiterte Löung realisiert. Amtsleiter Daniel Kyek erläutert in einem Interview, was das Besondere daran ist:

„Ein Grüner Straßenablauf, wie es in der Fachsprache heißt, ist eine Versickerungsfläche um einen bestehenden Ablauf herum. In der Singerstraße haben wir dafür Beton und Asphalt um den Ablauf herum aufgebrochen und das Erdreich bis zu einer Tiefe von 50 bis 60 Zentimetern durch durchlässigen Boden ersetzt: Oberhalb der natürlichen Sandschicht liegt eine 45 Zentimeter dicke Substrat- und darüber eine zehn Zentimeter starke Pflanzschicht mit extrem trockenresistenten Gewächsen.“

Die Entsiegelung rund um jeden Gully beträgt etwa 25 qm, was zwei Parkplätzen entspricht. Günstig ist der Standort für Entsiegelung, weil das Regenwasser ohnehin zu den Gullys geleitet wird. Für die fünf Gullys im ganzen Straßenzug mussten nur 5% der Fläche entsiegelt werden, aber „es gelangen trotzdem 80 Prozent des anfallenden Regenwassers in den Boden und nicht in die Kanalisation“, erläutert Daniel Kyek die Effektivität der Maßnahme. Ermittelt hat das die Berliner Regenwasseragentur in einer Modellrechnung. Für mehr Versickerungsleistung hätte unverhältnismäßig viel Fläche entsiegelt werden müssen.

Ein problematischer Punkt bei Versickerung an Straßen könnte die Schadstoffbelastung des Wassers sein. „Die grünen Gullys seien keine Versickerungsanlage im Sinne des Abwasserrechts und aus diesem Grunde nicht genehmigungspflichtig, erklärt Daniel Kyek. Dennoch habe man sicherheitshalber Bodenproben durchgeführt und sich mit den zuständigen Behörden abgestimmt. In Nebenstraßen sei die Schadstoffbelastung noch so moderat, dass die obersten Bodenschichticht sie ausfiltert. Daher sind weitere ?Grüne Gullys nur an Nebenstraßen geplant, Hauptverkehrsstraßen wären zu belastet für ungefilterte Versickerung.

Spannend für Kommunen ist immer die Kostenfrage. Auf diese Frage kann Daniel Kyek mit seiner Antwort brillieren: „Ein grüner Gully hat inklusive Aufbrauch des Bodens, Abtransport und Entsorgung des Schutts Bepflanzung und Anwuchspflege knapp 7000 Euro brutto gekostet. Das ist deutlich günstiger als anderen Maßnahmen, mit denen man soviel Regenwasser abkoppln könnte“ so der Amtsleiter. Für das Folgejahr seien weitere 50 Grüne Straßenabläufe geplant. In der Praxis orientiere man sich daran, wo ohnehin eine Straße aufgemacht werde und prüfe, ob da auch gleich ein Grüner Gully angelegt werden könne.

Optisch und vom Image her wirken grüne Gullys eher bescheiden als repräsentativ. Das könnte ein Hindernisgrund sein für Stadtväter, die ihre Projekte gern optischopulent umsetzt sehen wollen. Doch in Zeiten knapper kassen zählt Effektivität.

Fazit: Mittlerweile geht es nicht nur darum, den Klimawandel zu begrenzen, sondern Maßnahmen gegen die jetzt schon eintretenden Folgen und Katastrophen einzuleiten. Gegen Überflutung in den Städten lässt sich erstaunlich viel tun und viele Kommunen und Städte sind bereits auf einem guten Weg - aber noch lange nicht alle. Die Erkentnisse liegen auf dem Tisch, die bautechnischen Lösungen stehen parat. Jetzt müsste man noch ins Handeln kommen. Heinz-Jürgen Kruppa

Bildquellen:

Stephan Bernsmann/Pixabay

Boris Thaser/pxhere

Münchner Stadtentwässerung/mse

mse auf YouTube

Berliner Wassserbetriebe

Zinco

Bauder

Hübner-Lee

Graf

Birco

Greenleaf

Berliner Regenwasseragentur | Ahnen&Enkel/Silke Reents